Бей жида политрука просит морда кирпича просит

Бей жида политрука просит морда кирпича просит

- ЖАНРЫ 360

- АВТОРЫ 277 477

- КНИГИ 654 644

- СЕРИИ 25 047

- ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 611 782

Алексей Кузнецов. “Я дошел до такой точки, после которой я уже не мог работать”

Это слова моего отца, писателя Анатолия Васильевича Кузнецова, произнесенные им в августе 1969 года в эфире “Радио Свобода”. Сегодня они слышатся мне лишь слабым отголоском тех событий, которые разом перевернули его и мою жизнь, разделив ее на “до” и “после” его эмиграции в августе 1969 года.

В конце 60-х Анатолий Кузнецов считался в СССР одним из самых ярких, талантливых и прогрессивных литераторов, одним из “отцов-основателей” так называемой “исповедальной прозы”. Его роман-документ “Бабий Яр” стал едва ли не самым крупным событием в советской литературе того времени. В основу романа легли записи, которые в детстве будущий писатель вел тайком от всех, стараясь запомнить все, что происходило с ним в оккупированном Киеве. Его рассказ “Артист миманса”, опубликованный в 1968 году в “Новом мире”, сравнивали с гоголевской “Шинелью” и “Бедными людьми” Достоевского. Его книги выходили огромными тиражами, переводились на множество языков, по ним ставили спектакли и снимали фильмы.

И вдруг: “Я дошел до точки…” И вдруг – отчаянное, авантюрное бегство, клеймо “невозвращенца”, глухое раздражение и показное непонимание коллег по писательскому цеху, шепот в коридорах Центрального Дома литераторов: “Ну чего ему не хватало. ”

А затем – практически полное забвение, искоренение из истории, вытаптывание памяти о нем. Тогда казалось – навеки.

Но вот пришли 80-е годы, грянула перестройка, и постепенно в литературный обиход стали возвращаться запрещенные имена: Солженицын, Галич, Бродский, Некрасов, Аксенов, Войнович, Гладилин, Владимов… всех не перечесть.

А вот Анатолия Кузнецова словно бы и не было. Его имя так и оставалось скрытым неким странным флером молчания – в том числе и среди прогрессивной “перестроечной” общественности.

В 1989 году молчанием обошли его 60-летие. В 1991-м, когда отмечалось 50-летие страшных событий в Бабьем Яре, мне удалось провести два творческих вечера памяти отца. И если в Киеве, на его и моей родине, вечер прошел с огромным вниманием прессы и общественности, то в Москве, в ЦДЛ едва набралось ползала тех, кому была интересна эта фамилия. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить тех, кто тогда пришел и помог мне вспомнить Анатолия Кузнецова – Олега Табакова, Владимира Лазарева, Марию Озерову, Игоря Минутко, Юлиана Панича. А многие – не пришли.

Тогда же, в 1991-м, “Бабий Яр” впервые был издан в СССР в полном виде – не в том, изуродованном советской цензурой в середине 60-х, а таким, каким хотел видеть его отец, каким он издал его в 1970 году на Западе. И вновь – тишина в прессе, словно и не было 100-тысячного тиража в “Советском писателе”. Да и сейчас интерес к творчеству отца заметен скорее на Украине. В 2008 году там был впервые в истории опубликован перевод “Бабьего Яра” на украинский язык, который я сделал лет за десять до этого – и долгое время не мог его издать, потому что в украинской культуре “не было интереса”, как говорили в разных издательствах. В 2009 году в Киеве на Куреневке будет поставлен памятник отцу работы талантливого скульптора Владимира Журавеля. В Музее Великой Отечественной войны будет отмечаться его 80-летие. В России же широкого интереса к творчеству и личности Анатолия Кузнецова по-прежнему, на мой взгляд, нет.

Этот странный “заговор молчания”, конечно, не был таким уж “непробиваемым”. В нескольких журналах вышли воспоминания о нем, опубликованы некоторые его письма. На “Радио Свобода”, где я имею честь работать, я делал несколько программ, посвященных его памяти. Но по-настоящему частью литературного процесса и литературной истории страны творчество Анатолия Кузнецова еще назвать сложно.

В чем же причина этой непонятной на первый взгляд тенденции?

Мне представляется, таких причин три. По-человечески они вполне объяснимы.

Во-первых, совершенно очевидно, что Анатолий Кузнецов стал невольной жертвой своей творческой манеры – а именно “исповедальности”. Предельная откровенность, честность не только перед самим собой, но и перед читателями, разумеется, в советское время никак не приветствовалась. Ни одна из его книг – ни одна! – не дошла в СССР до читателя в том виде, в каком она была задумана и написана. Это, конечно, не было единичным явлением – в таких условиях жили и работали все советские писатели. Но кто-то вполне комфортно уживался с этим, принимая цензуру как неизбежное зло, кто-то уходил в переводы, в так называемую “внутреннюю эмиграцию”, лишаясь при этом возможности публиковать свои произведения. А кто-то – и Анатолий Кузнецов в их числе – счел для себя возможным эмигрировать по-настоящему.

Способ он избрал, надо сказать, неординарный. В командировку в Лондон в августе 1969 года отец был отправлен накануне 100-летия Ленина. Он заявил, что пишет роман о II съезде РСДРП. Этот съезд частично проходил в Лондоне, и отец в творческой заявке написал, что ему необходимо побывать на месте событий, постоять на могиле Карла Маркса на Хайгейтском кладбище, поработать в библиотеке Британского музея, где в свое время трудился Ленин, словом – “прочувствовать атмосферу”. Что ж, план его удался – прогрессивный писатель был командирован в британскую столицу, где он тут же ушел от своего “опекуна” и попросил политического убежища.

Отчаянная злоба обманутых советских чиновников выплеснулась на страницы печати с такой силой, что этот мутный поток захлестнул тогда и тех отцовских друзей и коллег, которые внутренне готовы были ему посочувствовать и даже посмеяться втайне над околпаченными “большевиками”. Имя отца было так старательно вычеркнуто изо всех советских анналов, что инерция этого вычеркивания сохранилась и тогда, когда советская власть приказала долго жить.

Это – первая формальная причина. Она была бы легкопреодолима, если бы не две последующие.

Вторая также связана с “исповедальностью” Анатолия Кузнецова. Вскоре после “невозвращения”, летом 1969 года, в английской газете “Санди Телеграф” было опубликовано интервью, данное им известному лондонскому журналисту и будущему своему коллеге по работе на радио Дэвиду Флойду. Желая избавиться от лжи, которая окружала его всю прошлую жизнь, наивно и немного по-детски веря, что, попав в нормальное общество, он может говорить правду безо всяких ограничений, Анатолий Кузнецов подробно и обстоятельно рассказал о своих связях с КГБ, о том, как с ним работали, как его вербовали, как он дал формальное согласие на сотрудничество, лишь бы ему позволили выехать за границу.

История простая: не пойман – не вор. А признался – получи клеймо доносчика, а заодно и “изменника”.

От него отвернулись даже некоторые левые деятели Запада, которые до появления книг Солженицына с охотой подвергали сомнению всю ладно выстроенную советскую систему воздействия на людей. В частности, в жесткую полемику с Анатолием Кузнецовым вступил Артур Миллер. Кроме того, резкие высказывания отца о либеральной интеллигенции в СССР также вызвали полемику и неприятие его взглядов и поступков. Наиболее известен заочный спор отца с Андреем Амальриком, спор, в котором пределы корректности преодолевались сторонами с легкостью – в полемическом запале, конечно.

Наиболее порядочная часть оставшихся в стране деятелей литературы и искусства главным доводом считала возможность внутренней свободы, для отца же существование в таких условиях было неприемлемо. Вопрос этот не разрешен и до сих пор, но некоторая “рассерженность” на Анатолия Кузнецова жива и по сей день. Именно его, кажется, вывел Василий Аксенов (увы, я пишу эти строки в день похорон Василия Павловича на Ваганьковском кладбище в Москве) в своем романе “Ожог” под именем скульптора Серебро, и подобный взгляд на проблему там выражен наиболее точно и ясно.

Что уж и говорить о менее порядочных коллегах-писателях! Не секрет, что огромное большинство из них подвергались вербовке КГБ, и многие, согласившись, работали не формальности ради, чтобы отвязались, а искренне и со всем возможным рвением. Не секрет, что выезд за рубеж тогда для писателя почти автоматически означал сотрудничество с “органами”. И вот один из их коллег честно признался в таком сотрудничестве – признался, чтобы на своем примере привести тяжелые и страшные доказательства невозможности жить по-старому, а также потребности жить в соответствии с тогда еще не выведенной Солженицыным чеканной формулой – не во лжи. Казалось бы, всем, кто подобно отцу хоть раз в жизни согласился на такое сотрудничество, надо было бы устыдиться, поняв, что все тайное обязательно станет явным!

Бабий Яр. Бей жида-политрука  356

356

В один прекрасный день мы с Шуркой Мацой пошли купаться. На лугу было озерцо, называвшееся Ковбанькой, что в переводе с куреневского наречия звучит как «Лягушатничек».

Уже шла война, по лугу ездили военные машины, бегали красноармейцы, стояли накрытые зелеными ветками зенитки и надувались аэростаты.

На нашей Ковбаньке загорали два красноармейца.

– А ну, шкеты, уходите, тут опасно, – сказали они.

Мы обиделись, набычились, но не ушли. Поплыли на другую сторону и обратно, форся и гордясь своим умением плавать. Плавали мы, как собаки. На обратном пути я устал. Хватал ртом воздух, бессильно молотил уставшими руками, в глазах стало зеленеть, и я увидел, как красноармеец на берегу с любопытством наблюдает мой марафон. Тут я нащупал ногой дно, пошатываясь вышел на берег, оглянулся – а Шурки нет.

Красноармеец, как был, в галифе и сапогах, кинулся в воду, только волны пошли, вынырнул, волоча позеленевшего Шурку, вынес его, как котенка, на берег, потряс, чтобы из пуза у Мацы вылилась вода.

– Вот же народ вредительский , – сказал он. – Теперь чешите домой, а то в милицию отведу.

Тут уж мы чесанули так, что камыши зашумели. Забились в ямку и стали делиться впечатлениями.

– Да, – сказал Шурка, – он мне помешал. Я ведь нырнул и по дну к берегу шел.

Тут показались немецкие самолеты, штук тридцать. Зенитки так и взвились в небо. От первых выстрелов мы оглохли, и с каждым выстрелом нас почему-то било мордой о землю.

Прятаться на ровном лугу было решительно некуда. Мы прижались в своей ямке друг к другу, слыша, как рядом шлепаются не то осколки, не то пули: «Шпок, шпок, шпок!»

Лежа, как на ладони, под этим голубым небом, которое резали ревущие самолеты с черными крестами, я впервые физически ощутил свою уязвимость, беспомощность жиденького людского тела, в которое, как в сгусток киселя, достаточно попасть этому самому «шпок» – и.

И бомбардировщики прошли. Ни в них зенитчики не попали, ни они ни во что не попали. В воздухе замельтешили тысячи белых листков. Ветер явно не доносил их до города, они садились прямо к нам на луг. Мы кинулись ловить. На них на всех было напечатано большими буквами:

«БЕЙ ЖИДА-ПОЛИТРУКА ПРОСИТ МОРДА КИРПИЧА»

Без запятой. А дальше маленькими буквами объяснялось, что это – пароль для сдачи в плен.

«Красноармейцы! – призывала листовка. – Красная Армия разбита. Власть жидовско-большевистских комиссаров в России кончилась. Арестовывайте командиров, комиссаров, бросайте оружие и переходите в плен. Вас ожидают хорошие условия, и все вы пойдете по домам, чтобы мирно трудиться. Отправляясь в плен, имейте при себе смену чистого белья, мыло, котелок и ложку».

Эта листовка мне понравилась, особенно про котелок и ложку. Я почувствовал, как после купанья проголодался и представил себе, какую вкусную кашу варят немцы, – и накладывают в котелки доверху всем, кто перешел в плен.

Почувствовал что-то неладное и обернулся. Шурка сидел, держа листовку, бледный, с перепуганными глазами.

– Толик, – сказал он. – А ведь я же – жид.

7. Второй Царицын?

Наши чемоданы много дней стояли упакованными. Эвакуируют людей только с организациями, а частным лицам уехать почти невозможно.

Бабкины племянники обещали взять с «Арсеналом», у них на платформах было место, даже между станками помещали свою мебель.

Дядя Петя приехал попрощаться, сообщил:

– Мы, – спецсостав, НКВД запретило брать посторонних.

Бабка заплакала, сунула ему горшочек смальца: «Покушаешь у дорози», у калитки догнала, всучила подушечку-думочку: «На поезди голову приклонишь». От нее никто не уходил с пустыми руками.

А от отца все нет ответа на мамины телеграммы.

Мы с мамой подняли чемоданы, под бабкины причитания сели в трамвай и поехали на вокзал. Город был необычен: все окна заклеены крест-накрест полосками бумаги, витрины заложены мешками с песком, из таких же мешков поперек улиц нагромождены баррикады, оставлены только узкие проезды, для трамваев, обшитые досками. Повсюду плакаты: «Превратим Киев во второй Царицын».

Проехали остановку и стали: впереди покалечило парня. Трамваи проходили сквозь прорези в баррикадах тютелька в тютельку, а трамвай был полон, парень не смог втиснуться, его ударило о доски, закрутило и оторвало руку. Его понесли в поликлинику, и рука его болталась на лоскутке кожи, волочилась по земле.

Медленно-медленно трамвай дотащился до новой школы, на Петровке, два дня назад занятой под госпиталь. Из окон выглядывали забинтованные головы. Вдруг завыли сирены: тревога. Дежурные с красными повязками побежали вдоль трамваев:

– Выходите! В убежища!

Но мы, с матерью побежали вдоль пустых трамваев. Где-то стреляли, бомбили, но не над нами, и мы дошли до Нижнего Вала, чтобы сесть на трамвай № 13, идущий на вокзал.

Снова завыли сирены. По всей улице бежали прохожие, растерянные дежурные МПВО не знали, куда посылать: никаких бомбоубежищ нет, одни ямки по дворам. «Если завтра война» только пели, а воевать собирались на чужой территории.

Мы с матерью перебегали от дома к дому, она просто ошалела, она кричала дежурным: «Вон наш дом, пропустите! – и так мы добежали до Андреевского спуска, а там дежурных не было, и по извилистой крутой улочке спешило вверх много людей, пользуясь тем, что она не перекрыта.

Я не понимал, зачем все эти перекрытия, если бомбоубежищ нет. Просто город бомбили, и в нем, как мыши, метались беззащитные люди.

Когда мы были у площади Богдана Хмельницкого, появились бомбардировщики. Мы кинулись в подъезд. Там на лестнице было полно людей. Выстрелы и взрывы гулко раздавались в лестничной клетке, сыпались куски штукатурки, плакали дети, жильцы выносили воду попить. Очень было страшно, что бомба попадет в дом, и он рухнет на головы.

Когда стало тише, мы, задыхаясь, побежали со своими чемоданами на Крещатик, откуда на вокзал ходили троллейбусы. Опять завыли сирены, нас затолкали вместе с потоком людей в тускло освещенный подвал, заваленный досками и бочками. Грохот доносился сюда, вздрагивал потолок весьма ненадежного вида. Старик сказал маме: «Тут уж если завалит, так навечно». Мать не выдержала, стала пробираться по лестнице наверх.

Из подъезда никого не выпускали, но дежурные сообщали: бомбят вокзал, никакой транспорт туда не ходит, там тысячи народу, горят составы. Октябрьская больница забита ранеными с вокзала.

В подъезде было много таких же, как мы, с чемоданами, и разнесся слух, что еще сажают на баржи, отправляющиеся вниз по Днепру. Поэтому, когда дали отбой, мы побежали обратно на Подол, но не добежали: тревога. Это был какой-то кошмар.

Нас загнали на нижнюю станцию фуникулера. И теперь это был налет именно на Подол: чудовищный грохот, летели стекла, где-то что-то горело, за Днепром падал сбитый самолет.

На узлах сидели бледные бабы, возле них стояла немолодая еврейка и говорила:

– Ну, хорошо, говорят, что евреям надо удирать, а зачем? Что, до войны вы слышали о немцах что-нибудь плохое? Теперь распускают какие-то слухи, почему мы должны верить слухам? Да если бы, мы и хотели удирать, скажите, как нам удирать? Что, у нас много денег? Нет у нас денег. А без денег ни в поезд не сядешь, ни пешком не уйдешь. Вот с нашего двора пошли одни, вышли за Дарницу, потеряли вещи, наголодались, намучились – и вернулись на Подол. Теперь пишут, что немцы будто бы вешают нам желтую звезду и посылают на тяжелые работы. Ладно, мы будем работать.

Бабы печально кивали головами. Действительно, до войны, о Гитлере писали только хорошее, и никто не слышал, чтобы он плохо относился к евреям. Это пусть драпают партийцы, энкаведисты, директора, а людям бедным от чего бежать? И про желтую звезду, ясно, врут, и про какие-то издевательства немцев – всё врут газеты. Что ж раньше-то молчали? Изолгались до предела, вот что.

Мама послушала эти пересуды, вдруг испугалась, что немцы бросят бомбу на фуникулер, и мы через Почтовую площадь побежали к речному вокзалу. Перед ним было черно от людей с вещами. Милиционеры, кричали, свистели, оттесняя толпу. Охрипший человек в белом костюме и соломенной шляпе объявлял:

– Граждане, в первую очередь эвакуируются предприятия и организации. Идите по домам, не устраивайте скопления. Населению будет объявлено, все будут эвакуированы, как только схлынет поток предприятий. Расходитесь! Никого не посадим!

Растерянные, мы немного посидели в толпе, потом пошли прочь. Трамваи не шли. Говорили, что на Петровке разбомбили школу-госпиталь. Поразительно, как немцы узнали: ведь госпиталь там всего два дня.

По Нижнему Валу ехал грузовик, и красноармеец из кузова разбрасывал газету «Правда». Мне удалось ухватить одну. Сводка Совинформбюро сообщала, что на фронте существенных изменений не произошло. Это значило: плохи наши дела.

На Петровке стояло оцепление. Бомба попала не в госпиталь, а в одноэтажный домик рядом, от него остался лишь кусок стены, погибли все жильцы, их трупы сейчас откапывали. Но школу исковеркало, из окон вылетели и стекла, и рамы, и раненых эвакуировали, вынося и выводя к санитарным машинам.

Оформление ада

Михаил Трофименков о выставке «Искусство влияния. Азиатская пропаганда. 1900–1976» в Лондоне

Благодаря тому, что на выставке «Искусство влияния. Азиатская пропаганда. 1900-1976» в Британском музее нашлось место не только плакатам, но и медалям, банкнотам, игральным картам, сервизам и шелкам, осознаешь очевидное. Пропаганда — это и есть «большой», то есть объединяющий визуальную среду эпохи — от архитектуры до спичечных этикеток,— стиль ХХ века. Под это определение обычно подгоняют «тоталитарное искусство», но вся пропаганда, демократическая или диктаторская, восточная или западная — на одно лицо: и с эстетической, и с содержательной точки зрения. Внеидеологична, вненациональна, внеморальна. Это ор, который не опровергнуть — только переорать,— а у ора нет национальности и идеологии. Ну а расизм, с которым пропаганда изображает военных противников — не столько расизм, хотя и он тоже, сколько закон военного времени: а как их еще прикажете изображать.

Нгуен Конг Зо. «Все ради мира», 1972 год

Фото: The Trustees of the British Museum

Сигмунд Эйблес. Вьетнамские дети на фоне приближающихся вертолетов, 1967 год

Фото: The Trustees of the British Museum

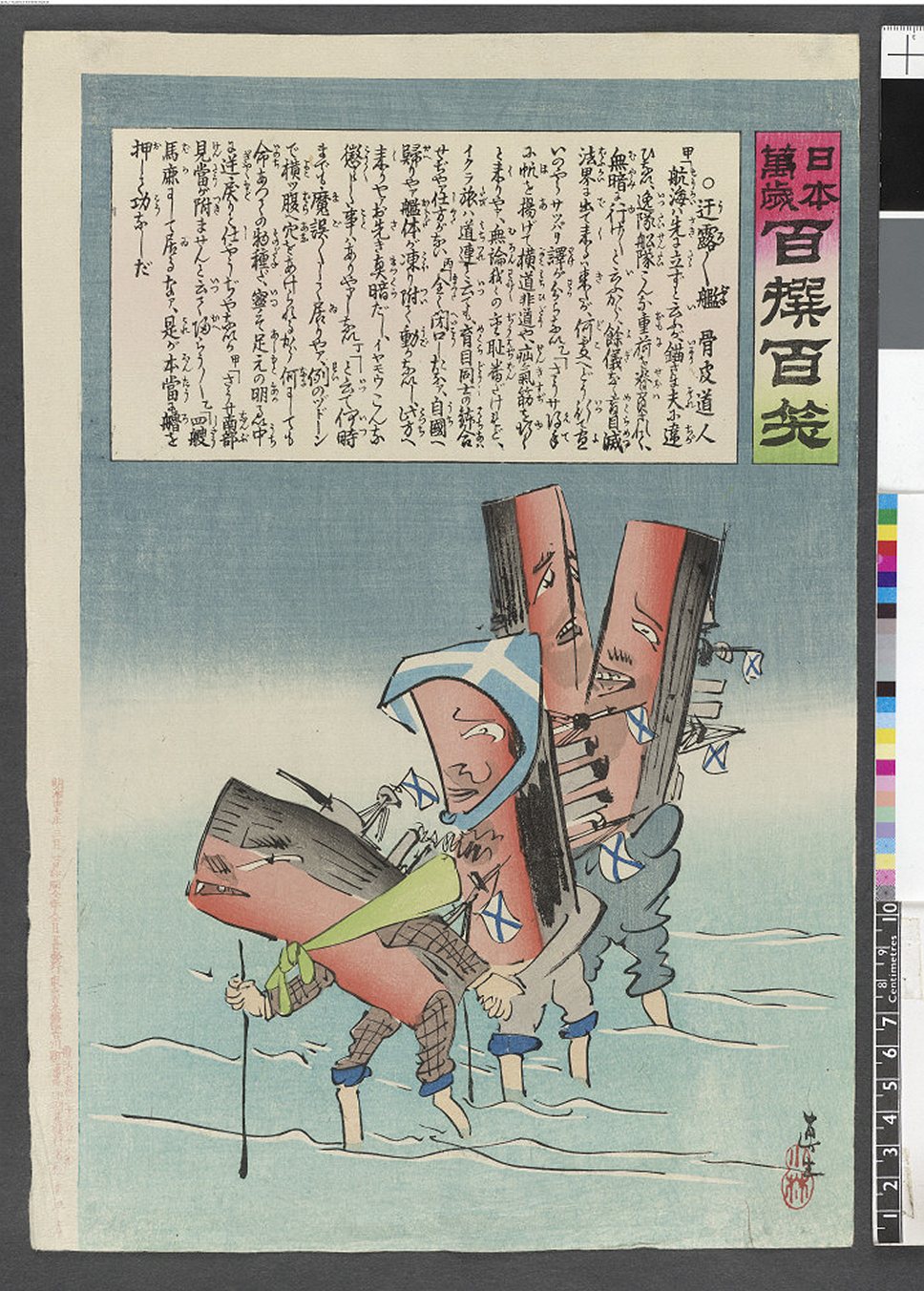

Мацуки Хэйкити и Кобаяси Киетика. «Русский флот ковыляет домой», 1904 год

Фото: The Trustees of the British Museum

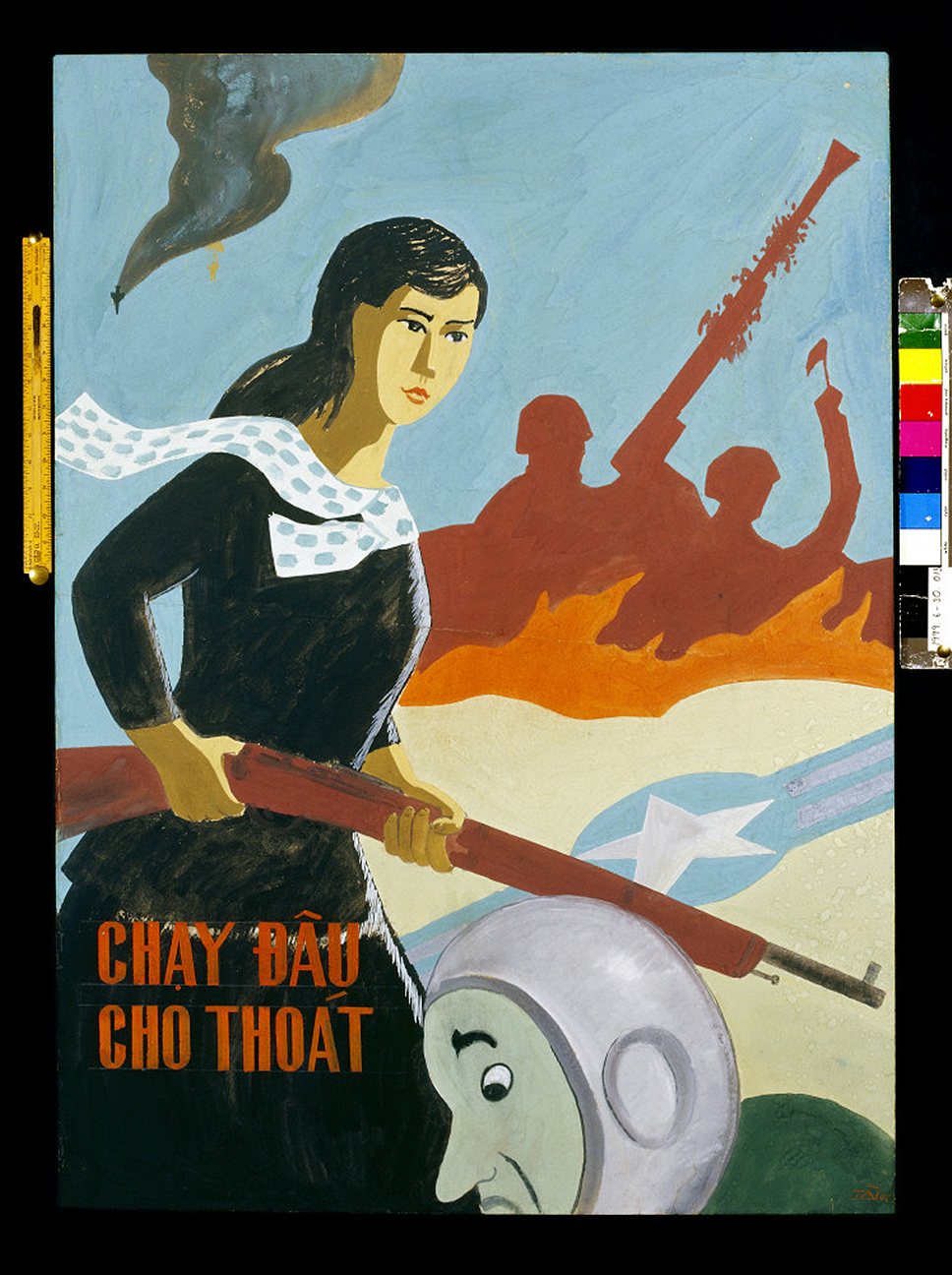

Вьетнамский агитационный плакат: молодая женщина держит винтовку, преследуя американского летчика, 1967 год

Фото: The Trustees of the British Museum

Нгуен Конг Зо. «Все ради мира», 1972 год

Фото: The Trustees of the British Museum

Сигмунд Эйблес. Вьетнамские дети на фоне приближающихся вертолетов, 1967 год

Фото: The Trustees of the British Museum

Мацуки Хэйкити и Кобаяси Киетика. «Русский флот ковыляет домой», 1904 год

Фото: The Trustees of the British Museum

Вьетнамский агитационный плакат: молодая женщина держит винтовку, преследуя американского летчика, 1967 год

Фото: The Trustees of the British Museum

Определение «азиатская» обозначает лишь топографию феномена, сравнительно мало известного, в отличие от европейских пропаганд. Хронология определена с оглядкой на Китай. В 1900 году восстание «боксеров» подало сигнал, что «спящий гигант» пробуждается и мало никому не покажется: Китай ненадолго усыпили штыки восьми держав. В 1976 году умер Мао, учинивший в Поднебесной «великий беспорядок» ради «великого упорядочения», которое мы теперь наблюдаем.

Это годы стольких немыслимо изуверских кровопролитий, унесших столько жизней, что европейские трагедии выглядят несерьезно. Один Китай в 1910-1950 годах потерял — в междоусобицах «милитаристов», гражданских войнах, войне с Японией — десятки миллионов жизней, а впереди — «большой скачок» и «культурная революция». Русско-японская война — на ней были отработаны механизмы пропаганды ХХ века; войны, полвека опустошавшие Индокитай; бойни в Корее и Индонезии; японская агрессия на Тихом океане. Простите: не «агрессия», а священная война за избавление страждущих братьев от колониального ига, за «Великую Восточноазиатскую сферу совместного процветания». Так ведь и Германия не жизненное пространство расширяла, а возглавляла «крестовый поход Единой Европы против большевизма».

Значок с Мао Цзэдуном, 1969 год

Фото: The Trustees of the British Museum

Без экзотики, конечно, пропагандистское сопровождение ада не обошлось. Агитка в лучших индийских традициях: генерал-очкарик при сабельке и в зеленом мундире гарцует на белоснежном коне в золотой сбруе. Вот он какой — Субхас Чандра Бос. Соратник Махатмы Ганди разуверился в ненасилии, бежал (1940) из тюрьмы афганскими тропами в Берлин. С немецкой подлодки у берегов Мадагаскара он пересел на японскую, создал правительство Индии в изгнании, угробил в бирманских джунглях Индийскую национальную армию. В августе 1945 года самолет, на котором он зачем-то куда-то удирал, разбился на Тайване. Традиция традицией, но вот от марок, не пригодившихся «свободной Индии», веет чем-то европейским. Мужик в тюрбане вздымает знамя, а по бокам — истинные арийцы в пилотках.

Ну, еще японцы изображали Черчилля и Рузвельта как вполне японских чертей, восседающих на черепах загубленных ими солдат. Интересно, можно ли отнести к национальной специфике порнографический элемент японской пропаганды? На пропусках для солдат противника, желающих сдаться в плен — таких дураков не находилось,— они печатали фотки голых девок или, напротив, изображали, как офицерье, пока мужья мрут в джунглях, пользует их жен в коленно-локтевой позиции.

Лю Шаофэй. Карикатура на японскую агрессивную политику по отношению к Китаю «Посмотрите! У него уже новое обличье!», 1931-1938 годы

Фото: The Trustees of the British Museum

А вот в Иране в 1942 году английские оккупационные власти издали открытки с иллюстрациями к «Шахнаме». Узурпатору Зохаку с лицом Гитлера снятся три гибельных всадника в тюрбанах: Сталин с трубочкой, Черчилль с сигарой и Рузвельт с сигаретой в мундштуке. Интересно, однако, скольких персов такой тонкий подходец превратил в пламенных антифашистов.

Впрочем, успешность пропаганды определяется не рейтингами, а по итогам войн. Немцы писали «Бей жида-политрука, // Морда просит кирпича» и проиграли. Янки, агитируя за экономию горючего, рисовали — «Если ты едешь один, ты везешь Гитлера» — призрачного фюрера рядом с водителем кабриолета и выиграли. Означает ли это, что американская пропаганда была умнее немецкой? Скорее глобальней. Недаром и нацисты, и японцы были вынуждены заимствовать у врага образ Микки-Мауса, который то бомбил, науськанный евреями-банкирами, милую Францию, то глушил большой дубинкой азиатских рабов.

«Азиатская пропаганда» — в основной своей массе — интернациональна, у нее два основных источника. В первой половине ХХ века она, что в революционном, что в империалистическом варианте, восходила к опыту Первой мировой войны, главной геополитической катастрофы столетия. Она породила и экспрессионистскую эстетику «бедствий войны» — особенно преуспели в натурализме японцы, и эстетику фотомонтажа, и сатирическую, коминтерновскую графику. Автором японского плаката, на котором капиталист выдавливает из солдат кровь, как краску из тюбиков, можно вообразить, если не знать, где и когда он создан, рисовальщика хоть пацифистской, хоть коммунистической газеты. Кстати, в Японии некоторые ведущие пропагандисты сделали в мирное время отличную карьеру в космополитических рекламе и дизайне.

Пропагандистская графика коммунистических режимов после 1950 года — иное дело. Апелляцию к национальной традиции можно иногда разглядеть в северокорейских плакатах. Оно и понятно — КНДР выбрала опору на собственные силы: не надо иронизировать над словом «чучхе» — ту же самую «чучхе» провозгласил национальной идеей Южной Кореи тиран-антикоммунист Пак Чжон Хи. То есть корейские художники в какой-то момент перестали учиться в СССР, а китайские, не говоря уже о вьетнамских, продолжали.

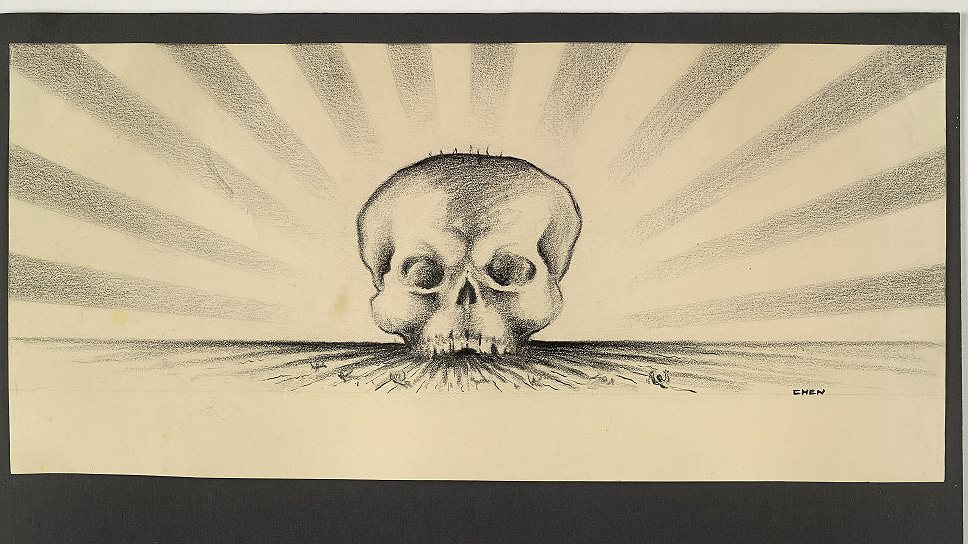

Джек Чэнь. Изображение черепа на фоне японского флага, 1930-1938 годы

Фото: The Trustees of the British Museum

На результат без слез смотреть нельзя. Сначала вчерашние московские или ленинградские студенты приспосабливали стилистику соцбюрократической живописи к жанру плаката, что по определению невозможно и гарантированно уродливо. Когда же в СССР случились стилистические послабления, они тоже позволили себе определенную степень условности, но бюрократической, невыразительной, невдохновенной, в отличие от коминтерновских агиток. На китайском плакате «СССР — наш пример» (1951) каменщик мечтательно любуется московской высоткой с портретом Сталина на фасаде. Но и плакатные герои «культурной революции» травят дихлофосом кремлевских ревизионистов и плющат «собачьи головы Линь Бяо и Конфуция» в столь же «кремлевской», пусть и более «прогрессивной», чем в 1951 году, стилистике. Большой, очень большой стиль.

- «Quality». Приложение №5 от 14.06.2013, стр. 10

- Михаил Трофименков подписаться отписаться

Обсудить

Всплеск антисемитизма в блокаду: как начался и чем закончился

Писатель и историк Валерий Шубинский рассказывает о том, как нацистская пропаганда пыталась разжечь в Ленинграде антисемитизм.

Трагическая память о блокаде объединяет всех петербуржцев. Но это не исключает разговора о сложных, противоречивых страницах блокадной эпопеи. Таких, как попытки гитлеровцев разжечь в городе антисемитские настроения.

«Айсберги, Вайсберги, Рабиновичи»

В 1920-30-е годы антисемитизм в СССР был на официальном уровне табуирован. Тем не менее в массах он был довольно распространен. Кроме традиционных предрассудков, унаследованных от царской эпохи, были и новые причины. Евреи воспринимались как победители, как люди, получившие выгоду от революции, как «начальство» — и обиды на коммунистический режим проецировались на (как выражается персонаж «Золотого теленка») «Айсбергов, Вайсбергов, Рабиновичей».

Начало войны повсеместно вызвало в СССР всплеск затаенного до поры антисемитизма – где-то в более слабых, где-то в более острых формах. И это стимулировалось нацистской пропагандой.

«Бей жида-политрука»

Работу в этом направлении пропагандистские подразделения вермахта вели с первых недель войны. Уже в июле по радио была передана обращенная к ленинградцам речь Гитлера, призывавшего убивать евреев – дескать, они «заняли все руководящие посты», «арестовывают русского человека за опоздание на 20 минут на работу» и так далее. На город было сброшено 16 тысяч пропагандистских листовок, большинство из которых имело антисемитский характер. Например: «Бей жида-политрука, морда просит кирпича». Очень примитивно… но на иную аудиторию и это могло подействовать. Для более изощренной публики были радиопередачи про «стремление евреев к мировому господству» с препарированными цитатами из классиков – Гете, Гюго, Достоевского.

«Не хозяйничать больше евреям»

Нельзя сказать, что эти попытки не имели результата. В партийных документах и отчетах ГКВД есть материалы об антисемитских выходках в городе.

Например, в Кировском районе член ВКП(б) Радионова рассказывала подросткам антисемитские анекдоты, и в результате они «побили мальчика-еврея». А в некоторых домовых комитетах уже собирали сведения о проживающих в домах коммунистах, комсомольцах и евреях, чтобы передать их немецким властям в случае взятия города. Были случаи рассылки евреям «писем погромного характера».

Зафиксированы многочисленные «пораженческие» высказывания горожан, иногда носившие и антисемитский характер – например, такие слова одного из конструкторов завода имени Сталина:

«. Немцы все равно возьмут Ленинград. Пусть при немцах и хуже не будет, но только чтобы не было возврата к прежнему, а его, конечно, не будет. Не хозяйничать больше евреям».

Самую широкую антисемитскую агитацию развернуло некое «Всероссийское общество внутреннего порядка». Было обнаружено 28 листовок с призывом к расправе с евреями, отпечатанных на пишущей машинке под копирку. Конечно, вопрос о том, существовало ли это общество на самом деле, открыт – НКВД и в блокадном Ленинграде продолжал фабриковать дела.

Вот еще один документ, говорящий сам за себя – листовка: «Домохозяйки, если вы хотите хлеба и мира, устраивайте бунты в очередях, разбивайте магазины и столовые, избивайте евреев завмагов, заведующих столовыми и директоров трестов».

Патриций в плевках

Немало материалов на этот счет содержат и частные дневники. Вот фрагмент дневника основательницы Ленинградского театра кукол-марионеток Любови Васильевны Шапориной.

«…Нам теперь, как неграм времен дяди Тома, даже в голову не приходит, что Россия может быть свободной; что мы, русские, можем получить “вольную”. Мы только, как негры, мечтаем о лучшем хозяине, который не будет так жесток, будет лучше кормить. Хуже не будет, и это пароль всего пролетариата, пожалуй, всех советских жителей. И ждут спокойно этого нового хозяина без возмущения, без содрогания. Говорят, немцы все же лучше грузин и жидов».

Автор другого знаменитого дневника, жительница Царского Села Л. Осипова (Олимпиада Полякова), сама была в числе тех, кто видел в гитлеровцах освободителей от советской власти. Ее друзья и знакомые, в том числе известный писатель Р. И. Иванов-Разумник, были настроены так же. Они не верили рассказам о жестокости немцев. Видели уже упомянутые листовки про «жида-политрука» и считали их советской провокационной подделкой. Про антисемитский характер гитлеровского режима, они, конечно, знали, но не придавали этому особого значения.

«Конечно, Гитлер не такой уж зверь, как его малюет наша пропаганда и до нашего дорогого и любимого ему никогда не дойти, и не всех же евреев »поголовно» он уничтожает, но, вероятно, какие- то ограничения для них будут, и это противно . Тем не менее от многих евреев мы слышим такое: »Зачем мы будем куда-то уходить. Ну, посадят, может быть на какое-то время в лагеря, а потом и выпустят. Хуже, чем сейчас, не будет»».

Полякова была убеждена, что в «в русском народе нет антисемитизма, есть только антикоммунизм», но уже в первые недели войны ей приходится убедиться в обратном:

«В Екатерининском парке выставлены три новых мраморных бюста. Один из них совершенно замечательной работы. Очень портретен. Римский молодой патриций какой-то. Сегодня мы со Стеллой пошли их смотреть.

К нашему отвращению, патриций был весь в плевках. Стелла говорит, это потому, что у него еврейские черты лица. Я раньше этого не замечала, но после ее слов, действительно, увидела.

Стало противно. Если бы еще Стеллы не было со мной. Она говорит, что сейчас очень сильны антисемитские настроения. Мы не замечали».

Конец антисемитских настроений

Итак, антисемитские настроения возникали – и в городе, и в окрестностях. Немецкая пропаганда вместе с прежними предрассудками делали свое дело. И все-таки можно утверждать, что эти настроения захватили меньшинство населения, и в самые трагические, роковые месяцы блокады они не усилились, а наоборот, отступили. Вызвать в традиционно многонациональном и толерантном городе погромы или беспорядки на этнической почве не удалось.

356

356