Угол естественного откоса щебня

угол естественного откоса щебня

Домашняя страница — угол естественного откоса щебня

Расчет устойчивости откосов

Угол естественного откоса – это угол, при котором неукрепленный каким-либо образом откос песчаного грунта может сохранять равновесие или угол наклона поверхности грунта в свободно насыпанном состоянии (без .

Угол естественного откоса

Угол естественного откоса — это наибольший угол, который может быть образован откосом свободно насыпанного грунта в состоянии равновесия с горизонтальной плоскостью. Угол естественного откоса зависит от .

Лекция № 1. Горные породы на склонах нередко .

Для глыб, щебня, дресвы (в сухом состоянии) угол естественного откоса варьирует от 35-37 до 43-45 о и более, для песков – от 26 до 43 о. Этот угол примерно равен углу внутреннего трения.

Угол естественного откоса сыпучего материала .

Угол естественного откоса сыпучего материала При определении угла естественного откоса сыпучий материал свободно насыпают на горизонтальную поверхность в …

Угол естественного откоса песка

Угол естественного откоса вычисляют (с точностью до 30 мин.) по формуле: h. l. tg α = ; α = arc tg. Для каждого образа песчаного грунта в воздушно-сухом состоянии производят не …

Угол естественного откоса для песков-33 36, а под водой — 28 12 ( средн. Угол естественного откоса — предельно большой угол, при котором сыпучее тело еще находится в равновесии на склоне. . Величина этого угла зависит от .

Расчет склада щебня — Студопедия

2015-1-7 · Расчет склада щебня. Z 1 – средний расход песка, м 3, определяется по нормам (табл.); 1,02 – коэффициент возможных потерь. м 3. φ – угол естественного откоса материала, равный 40 0. …

Угол естественного откоса

В воздушно-сухом состоянии угол естественного откоса песчаного грунта равен 30—40°, под водой — 24—33°.

Расчёт ленточного конвейера

коэффициент трения щебня по ленте коэффициент трения щебня по стали угол естественного откоса угол наклона Размеры конвейера, м: длина горизонтального участка l1 = 20 м;

Поведение зерна как сыпучего материала

Угол естественного откоса — полезный показатель способности продукта к истечению; обычно чем меньше угол естественного откоса, тем легче истечение продукта.

Гост угол естественного откоса песка

Угол естественного откоса определяют в воздушно-сухом состоянии и под водой. В воздушно-сухом состоянии он колеблется в пределах = 300 — 400; под водой = 200 -330.

Гост угол естественного откоса песка

Углом естественного откоса называется угол, при котором неукрепленный откос песчаного грунта сохраняет равновесие или угол между образующей откоса свободно насыпанной массы песка …

Механические свойства грунтов: механические .

2021-7-8 · Угол естественного откоса Это угол между горизонтальной площадкой и конусом, который образовался при свободной засыпке грунта. Зависит от угла внутреннего трения и …

Угол естественного откоса. Удобрения и подкормки

Угол естественного откоса Угол естественного откоса Угол естественного откоса представляет собой угол между горизонтальной плоскостью, на которой насыпью размещается удобрение, и плоскостью насыпи.

грузоведение. Транспортная характеристика щебня

Складирование щебня осуществляется открытым способом. Для щебня отношение высоты к основанию насыпи должно быть 1:1.25 и угол естественного откоса не …

Угол естественного откоса

Угол естественного откоса для крупнокусковых фракций превышает углы мелкозернистого материала: например, угол естественного откоса криворожской руды крупностью 40-70 мм …

угол откоса

Перевод »угол откоса» с русского на на китайский: Слова угол откоса в русско-китайском словаре нет Такого слова нет. добавить Ищите слова в начальных формах …

Угол естественного откоса зерна

Угол естественного откоса – это угол между диаметром основания и образующей косинуса насыпи, получающегося при свободном падении зерновой массы на горизонтальную плоскость (табл.1) по данным А.Е. Юкиша и Э.С. Хуверса .

Угол естественного откоса характеризуется острым углом между образующей ловерхности свободно насыпанного материала и горизонтальной плоскостью. Угол естественного откоса у-пород под водой 30 — 32, коэффициент .

Прокладка кабеля ВОЛС в грунт — подробная .

2016-4-26 · угол естественного откоса — угол между горизонтальной плоскостью и боковой поверхностью земляного сооружения, при котором грунт …

Откосы по грунту. Уклон. Угол. Параметры .

Угол у откоса реально местами больше чем 45 градусов. Мы вроде поменьше рисовали и забор подальше. Узелок прилагаю. Сильно не бейте, придумывали сами :paint: .

Вместимость (объем) ковша экскаватора

2012-1-18 · Угол естественного откоса, градусов Материал сухой влажный мокрый Растительный грунт 40 35 25 Песок: крупный 30-35 32-40 25-27 средний 28–30 35 25 мелкий 25 30-35 15–20 Суглинок 40-50 35-40 25-30 Глина жирная 40-45 35 12 .

Технологические схемы производства щебня .

Для влажного песка угол естественного откоса увеличивается в соответствии с его крупностью до 30 … 40°, а для мокрого уменьшается до 15 … 27°.

Угол естественного откоса р характеризует наклон поверхности свободного откоса штабеля к горизонтальной плоскости. Различают значения этого угла в покое р, в движении рд ( рд fa 0 7p) и учитывают его при определении .

Откосы котлована: схема, определение крутизны .

Угол между нап-равлением откоса и горизонталью, град Отношение высо-ты откоса к его заложению, 1 : m Угол между нап-равлением откоса и горизонталью, град

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ СКЛАДА ЩЕБНЯ И ПЕСКА .

где: угол естественного откоса. Для щебня (с.7 [12]). Из этой формулы выразим длину штабеля поверху L (8.2): (8.2) 1. Насыпная плотность щебня:

Машины и устройства непрерывного транспорта

2013-4-3 · Угол естественного откоса в град Коэффициент трения материала о сталь Наименование материала Насыпной вес в кг/м3 в покое в движении в покое в движении Гравий 1700…1800 45 30 1 0,58

I 3. Свойства и характеристики грузов

2021-1-27 · Угол естественного откоса — угол между поверхностью рыхлой горной массы или иного сыпучего материала с горизонтальной плоскостью. Иногда может быть использован термин «угол …

Плотность и углы естественного откоса сыпучих .

2019-11-6 · Углы естественного откоса, град в движении в покое Уголь древесный 0,12—0,3 — — Уголь-орешек 0,65—0,72 — — Уголь каменный 0,8—0,85 30 45 Уголь каменный бурый 0,65—0,98 35 50 Цемент сухой* 1—1,8 30 40 Шлак .

Углы естественного откоса грунтов, отношение .

Углы естественного откоса грунтов, отношение высоты к заложению для различных типов сухих, влажных и мокрых грунтов, песков, других пород. источник: ГОССТРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОЮЗДОРПРОЕКТ, Сборник вспомогательных материалов для разработки пособия по рекультивации земель, нарушаемых в процессе разработки карьеров и строительства …

Свойства песчаных грунтов угол откоса

2020-12-28 · Угол естественного откоса – это угол между свободной поверхностью сыпучего материала и горизонтальной плоскостью, при котором у грунта остается способность сохранять предельное равновесие.

- просеивающая дробилка finlay

- китай гипсовые дробилки

- камень андезитовая дробилка

- оператор дробилки предоставляет

- лидер горнодобывающей техники

- скачать камнедробильную машину alat

- дифференциал щековой ударной конусной дробилки

- tc обзоры каменных дробилок

- дробилка мобильного камня

- партии роторных дробилок

- процесс дробления золы

- аукционы нефтегазового оборудования

- машины используемые для добычи недр

- оборудование б у глобальная вертикальная составная дробилка хорошего качества

- список запчастей конусной дробилки scm

- инструкции по габаритным камням

- стоимость ударного камня

- документация поставщик щековой дробилки для известняка дракон

- мантия дробления кремнезема

Авторские права © 2019- AMC Mining Machine — Все права защищены. | Карта сайта

Определение угла естественного откоса песчаного грунта в сухом и влажном состоянии. Определение угла естественного откоса грунтов Угол естественного откоса грунта значение

Определение угла естественного откоса песчаного грунта в сухом и влажном состоянии. Определение угла естественного откоса грунтов Угол естественного откоса грунта значение

Лабораторная работа №1

Определение гранулометрического состава песка и степени его однородности

Цель работы: определение свойств грунта (песка) по его гранулометрическому составу. Зная его состав и содержание в нем определения фракций, можно судить о его свойствах и применении в практике строительства (растворы, песчаные подушки, фундаменты и т.п.).

Задачи работы : получить навыки определения процентного содержания каждой фракции, квартования, определения однородности и неоднородности грунтов по графику.

Обеспечивающие средства: сита, электронные весы, навеска воздушно-сухого песка.

Цель работы. Определить величины угла естественного откоса и угла ссыпания зернисто-кускового материала.

Теоретические положения . Зернисто-кусковой материал, лежащий на наклонной плоскости (например, на наклонной плоскости бункера , на наклонном ленточном транспортере и т. д.), при определенном угле наклона этой плоскости к горизонту начинает ссыпаться по ней. Такой предельный угол наклона называется углом ссыпания.

В зависимости от формы кусочков можно наблюдать два вида движения кускового материала по плоскости ссыпания: скольжение и перекатывание. Скольжение наблюдается при кусках с развитыми плоскими гранями; передвижению кусков здесь препятствует трение скольжения между гранями кусков и плоскостью ссыпания. Качение наблюдается при форме кусков, близкой к шару. В этом случае передвижение куска происходит как скатывание его, с сопротивлением трения качения.

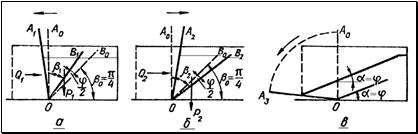

Предельное состояние покоя слоя кускового материала на наклонной плоскости имеет место тогда, когда сила трения F равна проекции М силы тяжести G на эту плоскость (рисунок 1). С другой стороны, эта же сила трения пропорциональна нормальному давлению кускового материала на наклонную плоскость

F = M = fN ,

откуда f = М / N = tgα

где f – коэффициент трения, определяемый свойствами самого материала, равный tga ;

α – угол ссыпания зернисто-кускового материала.

Если рассматривать весь слой сыпучего материала , который перемещается по гладкой наклонной плоскости, то здесь, даже в случае кусков шарообразной формы, происходит скорее скольжение материала по плоскости, чем перекатывание, так как весь материал «течет» сплошной массой.

Угол ссыпания зависит от коэффициента трения материала о плоскость ссыпания, от формы и крупности кусков, от структуры поверхности, по которой происходит ссыпание (поверхность может быть гладкой, шероховатой, ребристой и т. д.), а также он влажности самого кускового материала.

Если насыпать зернисто-кусковой материал на горизонтальную плоскость, то он располагается на ней в виде конуса. Угол между образующей этого конуса и горизонтальной плоскостью называется углом естественного откоса зернисто-кускового материала.

Угол естественного откоса всегда больше угла ссыпания (для одного и того же материала), так как наличие неровностей на поверхности материала препятствует скатыванию, а тем более скольжению кусков. Угол естественного откоса в большой степени зависит от фракционного состава кускового материала, ибо последний определяет собой общую структуру поверхности конуса. Эта разнородность размера кусков вызывает в то же время преимущественное скатывание крупных кусков материала на край насыпаемой кучи, вследствие того, что неровности поверхности оказывают меньшее сопротивление перекатыванию крупн ых кусков, чем мелких (рисунок 2). Неравномерное распределение кусков по крупности необходимо учитывать при загрузке насадочных абсорберов, шахтных печей и т. д., так как в местах расположения крупных кусков, т. е. на-периферии, получается большее сечение каналов и газ пойдет преимущественно по этим каналам, имеющим меньшее гидравлическое сопротивление.

Тонко измельченные материалы имеют больший угол естественного откоса, т. е. меньшую сыпучесть, в связи с более развитой поверхностью трения.

Угол естественного откоса значительно зависит от влажности материала, потому что вода, располагаясь на поверхности кусков, вызывает слипание их и тем самым затрудняет движение отдельных кусков. Чем меньше куски материала, тем больше проявляется влияние влажности; но чрезмерное увлажнение приводит к увеличению послойной текучести жидкости между кусочками материала, и угол естественного откоса вновь уменьшается (таблица 1).

Угол естественного откоса, град, для породы

Угол естественного откоса и угол ссыпания резко уменьшаются при движении материала и плоскости, на которой он лежит. При сотрясениях или вибрациях материал интенсивно рассыпается, растекается, стремясь принять горизонтальное положение, так как при вибрациях в отдельные моменты уменьшается взаимное трение по поверхности соприкосновения кусочков друг с другом и кусочков с плоскостью. На этом основано применение вибротранспортирующих устройств, вибраторов для облегчения разгрузки бункеров, самосвалов и дозирующих устройств.

Знание углов естественного откоса и ссыпания необходимо при проектировании складских помещений, транспортеров, шахтных печей, где имеют дело с сыпучими материалами. Невозможность учета теоретически всех факторов, определяющих величину этих углов, приводит к необходимости экспериментального их определения.

Описание установки. Для определения угла естественного откоса используется гладкая горизонтальная плоскость с нанесенными на ней делениями в сантиметрах и короткий металлический цилиндр; для определения угла ссыпания — прибор, состоящий из вала 1, на который навертывается шнур, кронштейна 2, через который шнур соединяется с подъемной доской 3, и угломера 4, установленного у оси вращения подъемной доски. Подъемная доска снабжена указателем, показывающим на угломере угол ее подъема (рисунок 3). Для сбора ссыпавшейся массы поставлен ящик. В работе используется также линейка, весы и прямоугольная металлическая рамка.

Проведение опыта и запись наблюдений. При определении углов естественного откоса и ссыпания используется сыпучий материал двух или трех сортов крупности.

А. Определение угла естественного откоса

1. Установить металлический цилиндр в центре горизонтальной плоскости,

2. Набрать совком сыпучий материал и высыпать его в цилиндр.

3. Медленно поднять цилиндр, предоставив материалу свободно рассыпаться по плоскости.

Б. Определение угла ссыпания

1. Уложить на подъемной доске прямоугольную металлическую рамку и полностью засыпать ее сыпучим материалом.

2. Снять прямоугольную рамку и, медленно вращая вал, привести подъемную доску в наклонное положение.

3. Когда материал начнет ссыпаться, прекратить подъем доски и записать угол ее наклона. Перенести весь материал с подъемной доски и ее подставки на лист бумаги, взвесить материал, добавить определенное количество воды (заданное преподавателем), тщательно перемешать и произвести с влажным материалом те же определения (этапы А, 1 — 4 и Б,

Результаты опытов внести в таблицу 2.

Наименование исследуемого материала

Угол естественного откоса

Обработка результатов опыта. Пользуясь соотношением определить величину tg α и по таблицам найти соответствующее значение α.

font-size:14.0pt; font-family:» times new roman>где α – угол естественного откоса, град.;

Н – высота насыпанной кучи материала, см;

D – диаметр насыпанной кучи материала, см;

font-size:14.0pt; font-family:» times new roman>– радиус насыпанной кучи материала, см,

1) Краткое изложение теории и цель работы.

2) Схема установки.

4) Вывод по работе.

Задание на подготовку к лабораторной работе .

1) Измельчение твёрдых материалов и их классификация .

2) Измельчение, грохочение и дозирование твёрдых тел .

Контрольные вопросы .

1) Объясните понятие «угол ссыпания».

2) Виды движения кускового материала по плоскости ссыпания.

3) Назовите факторы, от которых зависит величина угла ссыпания зернисто-кускового материала.

4) Объясните понятие «угол естественного откоса зернисто-кускового материала».

5) Назовите факторы, от которых зависит величина угла естественного откоса.

6) Скажите какая величина больше — угол ссыпания или угол естественного откоса, объясните почему.

7) Как изменяется величина угла ссыпания и угла естественного откоса при движении материала и плоскости, на которой он лежит?

8) Как угол естественного откоса зависит от влажности?

9) тонко или крупно измельчённый материал имеет больший угол естественного откоса?

10) Для чего необходимо знание углов естественного откоса и ссыпания?

Углом естественного откоса грунта называется наибольшее значение угла, который образует с горизонтальной плоскостью поверхность грунта, отсыпанного без толчков; сотрясений и колебаний.

Угол естественного откоса зависит от сопротивления грунта сдвигу. Для установления этой зависимости представим себе грунтовое тело, рассеченное плоскостью а — а, наклоненной к горизонту под углом а (рис. 22).

Часть грунта выше плоскости а — а, рассматриваемая как единый массив, может оставаться в покое или прийти в движение под действием силы P — собственного веса и воздействия возведенного на нем сооружения.

Разложим P на две силы: N = P cos а, направленную нормально к плоскости а — а и силу T = P sin а, параллельную плоскости а — а. Сила T стремится сдвинуть отсеченную часть, которая удерживается силами сцепления и трения в плоскости а — а.

В состоянии предельного равновесия, когда сдвигающая сила уравновешивается сопротивлением трения и сцепления, но когда сдвига еще нет, выполняется равенство 26, т. е. T = N tg ф + CF.

В глинистых грунтах сдвигу в основном противодействует сцепление.

В сухом песке сцепления почти нет и состояние предельного равновесия характеризуется соотношением T = N tg ф. Подставляя значения N и T, получим P sin а = P cos a tg ф или tg a = tg ф и а = ф, т. е. угол а соответствует углу внутреннего трения грунта ф в состоянии предельного равновесия массива несвязного грунта.

Определение угла естественного откоса песка показано на рис. 23. Угол естественного откоса песка определяют дважды — для состояния естественной влажности и под водой. Для этого в стеклянный прямоугольный сосуд насыпают песчаный грунт, как показано на рис. 23, а. Затем сосуд наклоняют под углом не менее 45° и осторожно возвращают в прежнее положение (рис. 23, б). Далее определяется угол а между образовавшимся откосом песчаного грунта и горизонталью; о величине угла а можно судить по отношению hl, равному tg а.

В последние годы для определения характеристик сопротивления грунтов сдвигу предложен ряд новых методов: по данным испытания грунтов в стабилометрах (см. рис. 11), по вдавливанию шарикового штампа в грунт (рис. 24), аналогично определению твердости по Бринеллю и др.

Испытание грунта методом шариковой пробы (рис. 24) заключается в измерении осадки шарика S при действии на него постоянной нагрузки р.

Значение эквивалентного сцепления грунта определяется по следующей формуле:

где P — полная нагрузка на

D — диаметр шарика, см;

S — осадка шарика, см.

Величина сцепления сш учитывает не только силы сцепления грунта, но и внутреннее трение.

Для определения удельного сцепления с значение сш умножается на коэффициент К, который зависит от угла внутреннего трения ф (град).

В последние годы метод шариковой пробы стали применять в полевых условиях. В этом случае применяются полусферические штампы размером до 1 м (рис. 25).

Характеристики сдвига ф и с называются прочностными и точность их определения имеет большое значение при расчете оснований сооружений по прочности и устойчивости.

Гранулометрический состав. Практически характер и качество разрушения породы четко определяется ее гранулометрическим составом. Он характеризует разрыхленную горную породу по процентному содержанию в ней частиц различной крупности и может быть изображен кривой (рис. 2.1), если по оси абсцисс отложить диаметр частиц, мм, а по оси ординат — суммарное содержание частиц диаметром, меньшим данного, в процентах.

Для характеристики неоднородности рыхлых пород используется отношение d60/d10=Kн называемое коэффициентом неоднородности (d60, d10 — максимальные диаметры кусков, составляющих 60 и 10% общего объема рыхлой породы соответственно).

Особенно важное значение гранулометрический состав породы имеет при процессах гидромеханизации. От него зависят удельный расход воды на разработку и транспортирование, наименьший допустимый уклон подошвы забоя и лотков, критическая скорость воды.

Угол естественного откоса φ — максимальный угол, образуемый свободной поверхностью рыхлой раздробленной породы с горизонтальной плоскостью. Частицы породы, находящиеся на этой поверхности, испытывают состояние предельного равновесия. Если вес частицы Р (рис. 2.2), то в состоянии предельного равновесия на свободной поверхности на частицу действуют силы: Рп — сила нормального давления, прижимающая частицу к свободной поверхности; Рτ — сила, стремящаяся сдвинуть частицу вниз; Fт — сила трения, зависящая от Рn и коэффициента трения fтр, R — реакция опоры. Поскольку частица находится в равновесии, имеем

Таким образом, угол естественного откоса зависит от коэффициента трения между кусками породы и поверхностью, по которой возможно ее скольжение. Для рыхлой (сыпучей) среды, например песка, он может быть определен с помощью цилиндрической емкости без дна. Емкость устанавливают на горизонтальной площадке и заполняют породой. Затем емкость поднимают и порода формирует свободную поверхность, соответствующую углу естественного откоса.

В общем случае угол естественного откоса зависит от шероховатости зерен, степени их увлажнения, гранулометрического состава и формы, а также от плотности материала. С увеличением влажности до некоторого предела у таких горных пород, как уголь или песок, угол естественного откоса возрастает. С увеличением крупности и угловатости частиц он также увеличивается. В целом у рыхлых пород он находится в пределах 0-40°.

По углам естественного откоса определяют максимальные допустимые углы откосов уступов и бортов карьеров, насыпей, отвалов и штабелей.

Определение угла естественного откоса грунта, определение объемного веса грунта

(метод режущего кольца)

Определение угла естественного откоса грунта

Углом естественного откоса a называется максимальный угол между горизонтом и поверхностью свободного песчаного грунта, при котором песок еще сохраняет равновесие.

Значение a для сухих песков в рыхлом состоянии практически совпадает с углом внутреннего трения.

При проектировании многих земляных сооружений угол естественного откоса сыпучего грунта является одной из основных расчетных характеристик.

Необходимое оборудование и материалы:

· Сухой сыпучий грунт (песок)

· Прибор для определения угла естественного откоса

Ход работы

1. В прибор насыпается сухой песок (в малый отсек) до отметки 60 (рис. 1, а).

2. Поднять перегородку, грунт при этом осыпается (рис. 1, б), образуя угол естественного откоса, который определяется с помощью транспортира или по тангенсу:

tga = h/ℓ, где h – высота откоса; ℓ – основание откоса.

Рис. 1. Определение угла естественного откоса песка:

а – исходное состояние грунта; б – осыпавшийся грунт

3. Опыт повторяется не менее трех раз. Расхождение между повторными определениями не должно превышать 2°.

4. За угол естественного откоса принимается среднее арифметическое значение результатов отдельных определений, выраженное в целых градусах (табл. 6).

Результаты определения угла естественного откоса песка

| № определения | Угол в градусах | Среднее значение угла |

Лабораторная работа № 3

Определение объемного веса грунта

Методом режущего кольца

Определение объемного веса грунта (метод режущего кольца)

Объемным весом грунта называется вес единицы объема грунта в его естественном состоянии.

Объемный вес грунта (без нарушения его естественного сложения) в данной работе устанавливается посредством определения веса грунта в известном объеме кольца.

Эта характеристика используется в фундаментостроении при определении нормативного давления на основание, напряжений от собственного веса грунта, давления на ограждающие конструкции, расчете устойчивости откосов и т. д. По объемному весу можно судить о плотности грунта.

Необходимое оборудование и материалы:

· кольцо с заточенной кромкой

· нож с прямым лезвием

Ход работы

1. С помощью штангенциркуля измеряют высоту и внутренний диаметр режущего кольца с точностью до 0,1 мм. Вычисляют внутренний объем кольца. Результаты записывают в журнал.

2. Кольцо взвешивают с точностью до 0,01 г.

3. Кольцо ставят заостренной стороной на зачищенную поверхность монолита грунта.

4. Легким надавливанием на кольцо погружают его в грунт на 2 – 3 мм.

5. Затем, обрезая грунт ножом с внешней стороны кольца, осаживают его на грунтовый столбик диаметром на 0,5 – 1 мм больше наружного диаметра кольца до полного его заполнения.

6. Грунт ниже кольца подрезается на конус. Кольцо извлекают из монолита.

7. Излишки грунта, выступающего из кольца, осторожно срезают от центра к краям вровень с уровнем кольца (рис. 2).

8. Кольцо с грунтом протирают снаружи и взвешивают.

Определение угла естественного откоса песчаного грунта

Теоретическая часть

Углом естественного откоса называется угол, при котором неукрепленный откос песчаного грунта сохраняет равновесие или угол между образующей откоса свободно насыпанной массы песка и горизонталью.

Угол естественного откоса определяют в воздушно-сухом состоянии и под водой. В воздушно-сухом состоянии он колеблется в пределах = 30 0 — 40 0 ; под водой = 20 0 -33 0 . Определение угла естественного откоса производится с помощью прибора УВТ-3. Прибор УВТ-3 (рис. 1) состоит из мерительного столика, обоймы и резервуара. Мерительный столик представляет собой диск, установленный на трех опорах. Столик имеет мелкие отверстия диаметром 0,8 — 1 мм. Шкала, укрепленная в центре столика, имеет деления от 20 до 45. Каждое деление соответствует одному градусу в угловой мере. На мерительном столике установлена обойма конической формы, которая служит для ограждения насыпаемого на столик песка. Резервуар представляет собой полимерный цилиндр высотой 120 мм и диаметром 180 мм.

Рис. 1. Прибор УВТ-3.

Материалы: сухой сыпучий грунт (песок), вода.

Необходимое оборудование: прибор УВТ-3, совок, резиновая трубка с воронкой

Ход работы

- Образец песчаного грунта доводят до воздушно-сухого состояния и методом квартования отбирают пробу массой около 1 кг.

- При определении угла естественного откоса песков прибор должен быть установлен на ровную горизонтальную поверхность, наклон которой не превышает 1

.

- Определение угла естественного откоса песков в сухом состоянии (с влажностью, соответствующей влажности окружающего воздуха) выполняется в следующей последовательности:

- снять крышку и положить её дном книзу;

- установить столик в кольцевой паз крышки;

- установить на столик обойму;

- насыпать песок в обойму, слегка постукивая по ней, до горловины большого усеченного конуса обоймы;

- снять осторожно обойму, по вершине образовавшегося конуса произвести отсчет по шкале.

- Определение угла естественного откоса песков под водой выполняется в следующей последовательности:

- установить столик в кольцевой паз на дне резервуара;

- установить обойму на столик;

- насыпать песок в обойму, слегка постукивая по ней, до горловины большого усеченного конуса обоймы;

- заполнить резервуар водой с помощью резиновой трубки, опущенной на дно резервуара;

- снять осторожно обойму, по вершине образовавшегося конуса произвести отсчет по шкале.

- Для большей достоверности оценки угла естественного откоса песков рекомендуется выполнить определение несколько раз и взять среднее арифметическое значение показаний.

- Все данные, полученные в процессе проведения опыта, заносят в таблицу 1.

- По окончании работы прибор промыть чистой водой, протереть и просушить.

Таблица 1

Лабораторная работа № 7

Определение коэффициента фильтрации

Цель: Установить методом лабораторного определения коэффициент фильтрации при исследовании грунтов для строительства.

Теоретическая часть

Фильтрацией называется движение воды в грунтах под действием сил тяжести и разности напоров. Фильтрационные свойства грунтов при их водопроницаемости характеризуются коэффициентом фильтрации Кф, см/с; м/с; м/сут.

Коэффициентом фильтрации называется скорость движения воды в грунте при напорном гидравлическом градиенте, равном 1. Коэффициент фильтрации определяют на образцах ненарушенного (природного) сложения или нарушенного сложения заданной плотности.

Градиент напора — отношение разности напора воды к длине пути фильтрации.

Определение коэффициента фильтрации производится различными лабораторными методами, а более надежно – полевыми методами. Коэффициент фильтрации используется для определения притока воды в котлован, к дренажным и водозаборным устройствам, для расчетов осадки фундаментов во времени, фильтрационных потерь воды через земляные сооружения и т.д. Значения коэффициента фильтрации у песчаного грунта колеблются в пределах 10 -1 -10 -3 см/с.

Результаты определения коэффициента фильтрации должны сопровождаться данными о гранулометрическом составе, влажности, плотности частиц, плотности сухого грунта, границе текучести и раскатывания, степени влажности и коэффициенте пористости.

В работе использован ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации. Данный метод распространяется на песчаные грунты, применяемые в дорожном и аэродромном строительстве для устройства дренирующих и морозозащитных слоев

Материалы: сухой песок, вода.

Оборудование и приспособления:

прибор Союздорнии для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов Рис. 7.1); трамбовка (рис. 7.2); весы лабораторные; термометр; секундомер; эксикатор; сито с отверстиями диаметром 5 мм; цилиндр мерный вместимостью 100 мл; чашка фарфоровая; емкость для воды вместимостью 8—10 л; линейка металлическая длиной 300 мм; нож

detector

|

Рис. 7.1 — Прибор для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов

1 — образец; 2 — пьезометр; 3 — трубка; 4 — стакан; 5 — сетка; 6 — перфорированное съемное дно; 7 — подставка; 8 — поддон; 1 — направляющая; 2 —фиксатор; 3 — падающий груз; 4 — наковальня Ход работы К испытанию грунт подготавливают следующим образом: 1.1 Песок и воду, предназначенные для определения коэффициента фильтрации, выдерживают в лаборатории до выравнивания их температуры с температурой воздуха. 1.2 Просеивают через сито с отверстиями 5 мм предварительно высушенный до воздушно-сухою состояния песчаный грунт и определяют его гигроскопическую влажность. 1.3 Отбирают в фарфоровую чашку пробу грунта способом квартования массой не менее 450 г. 1.4 Увлажняют с помощью мерного цилиндра отобранную пробу до оптимальной влажности и выдерживают ее в эксикаторе с водой не менее 2 ч; пески крупные и средней крупности допускается не выдерживать в эксикаторе. 1.5 Для получения образца в предельно рыхлом состоянии трубку заполняют грунтом, насыпая его с высоты 5-10 см без уплотнения, в предельно плотном состоянии – в 3 слоя с уплотнением каждого слоя трамбованием 40 раз. Высота уплотненного грунта в фильтрационной трубке не должна превышать 100 мм. 1.6 Укладывают на поверхность грунта слой гравия (фракция 2—5 мм) толщиной 5—10 мм. 1.7 Устанавливают трубку с грунтом на подставку и вместе с ней помещают в стакан, который постепенно наполняют водой до верха. 1.8 Помещают стакан с трубкой в емкость для воды и заполняют ее до уровня выше слоя гравия на 10—15 мм. После появления воды в трубке над слоем гравия доливают воду в верхнюю часть трубки примерно на 1/3 ее высоты. 1.9 Извлекают стакан с трубкой из емкости и устанавливают его на поддон. В этом случае начальный градиент напора воды в образце грунта равен единице. 2.1 Испытание проводят в следующем порядке: — доливают воду в трубку не менее чем на 5 мм выше нулевого деления; — при вытекании воды через перфорированное дно определяют с помощью секундомера падение уровня воды в пьезометре от 0 до 50 мм. Указанную операцию повторяют не менее четырех раз, каждый раз доливая воду в трубку на 5 мм выше нулевого деления. В расчет принимают среднее время падения уровня воды. В случае отклонений отдельных отсчетов от среднеарифметического значения более чем на 10 % следует увеличить число определений. При времени падения уровня воды в пьезометре более 2 мин допускается уменьшать высоту падения уровня. При времени падения более 10 мин допускается проводить испытание при начальном градиенте напора, равном двум. В этом случае трубку с подставкой извлекают из стакана и ставят непосредственно на поддон. 2.2 В течение всего испытания не допускается снижение уровня воды в трубке ниже слоя гравия. 2.3 В работе необходимо определение максимальной плотности сухого грунта при оптимальной влажности и плотности сухого грунта. Разность между плотностью сухого грунта в трубке и максимальной плотностью, установленной по ГОСТ 22733—77, не должна превышать 0,02 г/см 3 . В противном случае испытание повторяют. 2.4 Полученные данные записывают в журнал (таблица 7.1) Определение угла внутреннего трения песков по углам обрушения и углу естественного откосаОтсутствие сцепления в песках позволяет определять угол внутреннего трения j° по углам обрушения и углу естественного откоса. Этот метод применим для сухих и водонасыщенных песков, а также для случая фильтрации воды через откос. Обычно пески имеют в сухом и водонасыщенном состоянии практически одинаковый угол внутреннего трения. Однако пылеватые пески, содержащие большое количество коллоидных частиц, при испытании их в водонасыщенном состоянии показывают значительно более низкий угол внутреннего трения. Для испытаний применяют ящик Кулона, ящик ВИА, прибор Литвинова. Рассмотрим испытание сухих песков в ящике Кулона. Необходимые приборы: Проведение опыта.В ящик Кулона (рис. 13.1) с прозрачными передней и задней стенками и подвижной боковой стенкой насыпают песок, и поверхность его выравнивают. 1— подвижная боковая стенка; 2 — прозрачная стенка; 3 — рейка-указатель; 4 — песок; 5 — транспортир. Рис.13.1. Ящик Кулона Подвижную стенку из положения ОА переводят в положение ОА1 (рис. 13.2, а). Образуется призма обрушения, соответствующая случаю активного давления песка. Угол наклона b1 поверхности обрушения ОВ1 к вертикали определяют с помощью рейки-указателя и транспортира. Рис. 13.2. Расчетные схемы определения угла внутреннего трения в ящике Кулона Опыт повторяют. При этом подвижную стенку переводят в положение ОА2 (рис. 13.2, б). В этом случае образуется призма обрушения, соответствующая случаю пассивного давления песка. Определяют угол b2 наклона поверхности обрушения ОВ2 к вертикали. Наконец, подвижная стенка переводится в положение ОА3 (рис. 13.2, в), и песок образует естественный откос, имеющий угол наклона к горизонту a = j. Угол внутреннего трения определяют так: j =b2 —b1 и j = a. Результаты нескольких опытов записывают в таблицу 13.1. Форма записи данных для определения угла внутреннего трения

Литература 1. ГОСТ 20522 — 75. Грунты. Метод статистической обработки результатов определений характеристик. М., 1975. 2. Михеев В. В., Ефремов М. Г. Новые нормы проектирования оснований и фундаментов. В сб.: «Новые нормы расчета строительных конструкций». М., Об-во «Знание», 1974. 3. «Основания, фундаменты и механика грунтов». Материалы III Всесоюзного совещания. Киев, «Будивельник», 1971. 4. Покровский Г. И. Исследования по физике грунтов. М., ОНТИ, 1937. 5. СНиП П-15 — 74. Основания зданий и сооружений. Нормы проектиро-вания. М., Стройиздат, 1975. Содержание 1. Методика обработки результатов измерения параметров, характеризующих различные свойства грунтов____________________________________ 3 2. Основные физические характеристики грунтов___________________ 7 2.1.Удельный вес грунта________________________________________ 7 2.2.Объемный вес грунта________________________________________ 9 2.3. Весовая влажность грунта____________________________________ 10 2.4. Объемный вес грунтового скелета, пористость, коэффициент пористости и степень влажности____________________________________________ 12 3. Гранулометрический состав песчаных и пластичность глинистых 4. Степень плотности песчаного грунта____________________________ 22 5. Определение процентного содержания растительных остатков в 6. Максимальная молекулярная влагоемкость песчаных и глинистых грунтов______________________________________________________________ 27 7. Коэффициент фильтрации_____________________________________ 29 8. Компрессионные испытания грунтов____________________________ 34 9. Относительная просадочность грунтов при замачивании___________ 42 10. Испытания грунтов на консолидацию __________________________ 47 11. Испытания грунтов на сдвиг путем среза по заданной плоскости____ 52 12. Испытание грунтов на трехосное сжатие________________________ 64 13.Определение угла внутреннего трения песков по углам обрушения и углу естественного откоса_______________________________________________ 72 Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой. Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰). Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни. Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим. |

.

.